2010年を過ぎた頃からコンテンツマーケティングという言葉が徐々に周知され、デジタルトランスフォーメーションがコロナの蔓延で急激に加速し、企業の営業スタイルも大きくその姿を変えつつあります。

MA(マーケティングオートメーション)、CRM(顧客管理システム)、SEO(検索エンジン最適化)など、ひと昔前であれば聞きなれないワードが当然のごとく飛び交い、営業やマーケティングに関わる従業員、そして経営者層も知識のアップデートが求められています。

しかし、この新時代を席巻するコンテンツマーケティングの導入に大きく遅れている企業が一定数存在します。それは一体どんな企業でしょうか?本稿では、コンテンツマーケティングの導入に遅れている企業の典型的な例と、導入により会社の収益にどのようなプラスインパクトを与えるかを解説します。

コンテンツマーケティングの導入に遅れている企業の特徴

そもそもコンテンツマーケティングの重要性がB2BとB2Cの両方で高まっていることは、前回の記事「世界とドイツ語圏のコンテンツマーケティングの動向」で紹介しました。これだけ大多数の企業が注力するコンテンツマーケティングですが、その導入に遅れている企業の特徴は次の通りです。

- 社内にマーケティング部門がない

- 社内にマーケティング知識のある社員がいない

- 経営陣がこの分野に疎く、予算を充てない

- 歴史ある会社ゆえに、伝統的な営業方法が今はまだ通用している

- B2Bには関係ないと思っている

この記事を読んでいる方で、自身の勤める企業がマーケティングに力を入れてない場合、上記の項目のいずれか、もしくは複数に該当したのではないでしょうか。

社内にノウハウがない場合、一体何をすればいいのか分からず、競合に先手を取られるという未来も起こり得ます。仮に社員がコンテンツマーケティングの重要性に気づいていても、予算をもらうために意思決定を下す経営陣を説得する必要がありますが、知見がなければ、説得力のある計画を見せるのも難しく、先送りのループにはまるってしまいます。

なぜB2Bこそコンテンツマーケティングに注力すべきなのか?

コンテンツマーケティングが大事なのは分かるが、「うちは既存の顧客と良好な関係を築いているから…」「うちの製品はニッチな機械だから関係ない…」「マーケティングをしなくても売上は伸びていた…」など、様々な意見をよく耳にします。

ですが、企業側がコンテンツマーケティングに力を入れなければならない理由は、全く関係ないところにあります。

ニッチな製品だからこそ

B2Bこそコンテンツマーケティングに力を入れるべき理由は次の3つです。

- 競合も軽視しているから、やった者勝ち

- 単価が高い方が成果を出しやすい

- メジャーではないニッチな製品こそ、良質なコンテンツによる分かりやすい情報が必要

まずは、同業他社が同じようにコンテンツマーケに着手していないのであれば、今すぐ始めれば効果を簡単に実感できる可能性が高いです。例えば、クレジットカード、不動産投資、ハウスメーカーといった業界では、どの企業も死に物狂いで施策を実施し、昼夜PDCAを回しているため、超ハードモードでゲームをするような状況です。

しかし、B2Bにおいては「B2C向けだから自分たちには関係ない」と考えている業者が多いため、割とブルーオーシャンなのです。もし仮に周りがすでに始動していても、競争率は決して高くないでしょう。ゆえに、今すぐにでも始めた方が賢明だというわけです。

また、B2Bの特徴として、いち成約あたりの単価が大きい特徴があります。巨大な機械であれば一台で数千万円、小さな部品を扱っていたとしても、契約に至る際は数百、数千、数万個という単位で販売するはずです。

これがB2Cであれば、100円の商品を10万個販売してようやく売上1000万円ですが、B2Bであれば、一度契約に至るだけで1000万円分の売上を得ることも可能です。

また、レッドオーシャンのB2Cであれば毎月10万PV、100万PVという数字を目指す必要があるケースが多いのに対し、B2Bであれば、月間5000PVあれば、CVRが0.5%だとしても毎月お問合せが25件来ることになります。

月間5000PV x CVR 0.5% = お問合せ25件

お問合せ25件 x 営業の成約率 10% = 月の成約数2.5件

成約毎の平均売上 3000万円 x 2.5件 = 月の売上への貢献7500万円

すべて仮の数字ですが、このようにマーケティング施策が売上に貢献するかどうか、そしてマーケティング予算がペイできるかどうかを計算することができます。

顧客の行動が変わってきているから

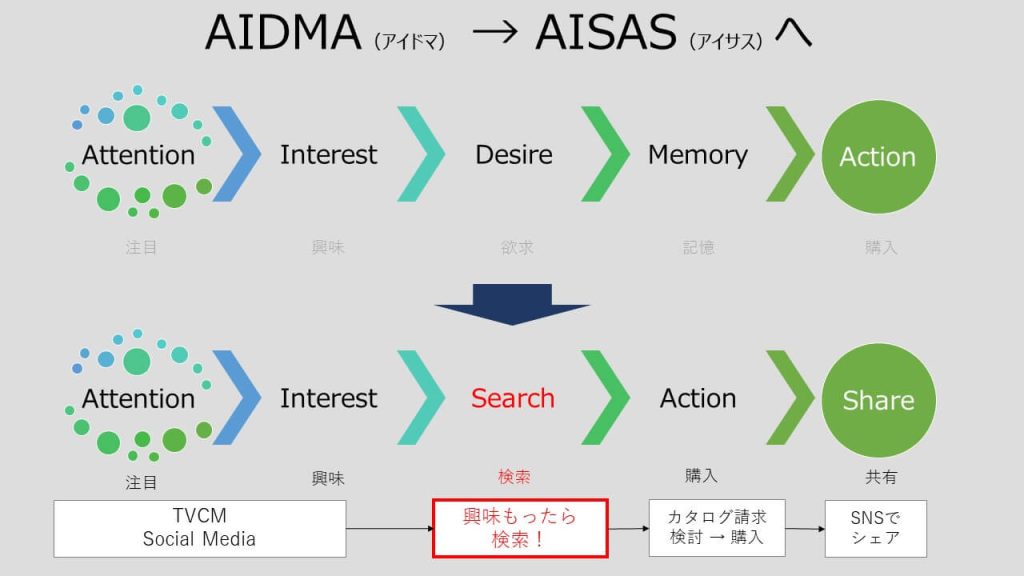

ひと昔前であれば、商品に興味を持ったら「今度お店に行ったときに買おう」という行動フェーズに入っていましたが、今は興味を持ったら情報収集、すなわち「検索(Search)」というフェーズに入ります。

つまり、顧客は営業と接点を持つ前に、自ら膨大な量の情報にアクセスができるのです。これが意味するのは、「顧客は、購入プロセスのかなり後期に入らない限り、営業との関わりを拒んでいる」ということです。

と言うことは、顧客が情報を求めて会社のHPにたどり着いたとき、そこに良質なコンテンツがあれば、そこからお問合せに繋がり、対面での営業に持ち込みやすくなるということ。

いきなりお問合せまでさせるのが難しいとしても、「資料ダウンロード」や「無料セミナー」など、ハードルがより低い遷移先を用意しておくことで、自社に興味のある顧客の個人情報を入手できるため、ランダムにコールドコールやコールドメールを送るより、次に繋がる確率がぐんと高まります。

これがB2Bもコンテンツマーケティングを仕掛けた方がよい理由です。

具体的に何をすればいいか

ここからは具体的な施策を紹介していきます。B2Bにおけるコンテンツマーケティングのおすすめの施策は次の6つです。(会社によって適切な施策は変わります)

- ブログ

- ダウンロード資料

- ウェビナー

- 説明動画

- ウェブサイトのUI/UX最適化

- ウェブ広告

ブログやダウンロード資料、説明動画はまさにコンテンツそのものですが、これらは必ず “良質” でなければなりません。そして、UI/UXの最適化やウェブ広告は、その良質なコンテンツを活かすためのものです。ちなみに、良質という表現は抽象的過ぎるため、良質であることの条件を明確にしておきます。

【良質であることの条件】

- よく検索されるキーワードが含まれる(検索にひっかかる)

- 著者情報・監修者情報などが明記されている(信頼性向上)

- お問合せなどへの導線が分かりやすい(CVR改善)

- 訪問者が求める情報とコンテンツの内容に相違がない(離脱率改善)

- 販売を意識しすぎていない(満足度向上)

- 独自性がある(満足度向上)

内製化すべきか、外注すべきか

ブログにしろホワイトペーパーの作成にしろ経験を持つ社員がいない場合は、社内でスピーディーにコンテンツを自作するのには限界があります。将棋の勝ち方をプロに教わっても、急にプロと渡り合える実力は手にできないのと同じです。

では、その分野のプロを新しく雇うか外注するかの二択ですが、マーケティング要員で人を雇っても、全てのコンテンツを一人で生産し続けるのは不可能で、結局のところ部分的に外注することになります。そうであれば、最初から外注した方が安くて速い、となるわけです。

さらに、外注先からノウハウを吸収し、最終的には内製化することを目指すのも賢明なやり方です。また、外注したとしても制作されたコンテンツは社内の財産として残り続けるため、契約を切って全てを失うといった心配もありません。

コンテンツマーケティングは、福利の力が働く数少ないマーケティング施策の一つだ。

ベンチャーキャピタリスト、トム・タングーズ:『Winning with Data: Transform Your Culture,

Empower Your People, and Shape the Future』の著者