海外進出を目論む企業にとって、駐在員事務所ないしは海外子会社、すなわち現地法人を設立した後、どのように事業を拡大していくか、そしてどのように企業文化を定着させていくかは最重要テーマに挙がるはずです。

現地法人を設立し、駐在員を送り込み、現地人をスタッフとして採用し、事業を拡大させていく。言葉にするのは簡単ですが、社内に海外展開のノウハウが蓄積されていない限り、暗闇の中を手探りで彷徨うようなもの。

そこで本稿では、事業規模に関わらず現地法人を設立した後、どのように本社の企業理念や体制を現地に落とし込んでいくのか、研究データを基に解説していきます。

現地法人のタイプ判断基準

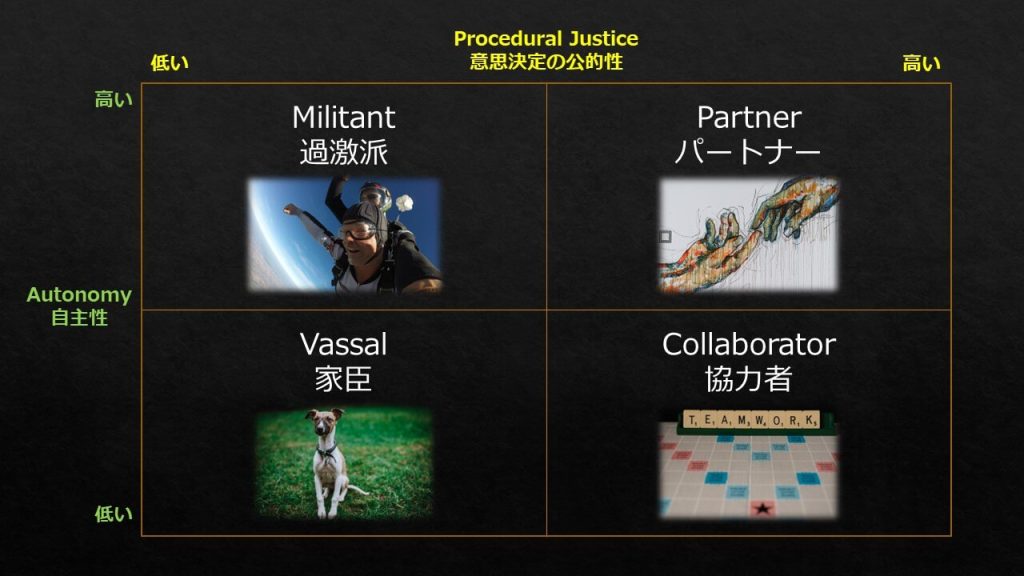

まずは他社の事例を学びましょう。イギリス・ストラスクライド大学のジェームズ・タッガート教授(故)が残した「自主性と意思決定の公的性:海外子会社戦略のフレームワーク」という論文では、そもそも現地法人/海外子会社の持つ性格を4つに分類しています。

※本稿では、現地法人と海外子会社を同義語として扱います。

英語の説明は日本人が解釈するには少し難しい表現が使われていますが、ざっくり縦軸が自主性、横軸が意思決定の力、と捉えると飲み込みやすいでしょう。

自主性が高いということは、放っておいてもビジネスが回るということ、そして意思決定力が高いということは、自分たちで何かを決める権限を持っていたり、本社への要求が通りやすい状況にある現地法人を指します。

これを踏まえて、現地法人が持ち得る性格を一つひとつ見てみましょう。

Partner/パートナータイプ

意思決定力を持つマネージャーが存在し、かつ自主性が高い、現地法人の理想形と呼ばれるのがこのパートナータイプです。海外進出を目指す企業は、最終的に現地法人がこの域に達するよう育てる必要があります。

パートナータイプの特徴として、現地法人の意見が本社の決断に大きく影響を与えるほど売上と利益でビジネスに貢献していたり、ある程度放っておいても自然と現地法人が成長していくような状態です。

Collaborator/協力者タイプ

パートナータイプの現地法人から自主性を取ると、「協力者タイプ」という位置づけになります。パートナータイプと比較すると、より柔軟で協力的という性格を持っています。

一見、魅力的な性格にも聞こえますが、事業拡大、売上拡大という視点で考えると、やや戦闘力が弱いと評価できるでしょう。ミクロに落とし込んで考えるとよく分かりますが、部下や後輩に自主性がないと、いくら聞き分けが良くても事細かく指示を出して初めて動き始めるなど、上司の負担が減ることはありません。

同じようなことが協力者タイプの現地法人にも言えます。

Militant/過激タイプ

タッガート教授は、パートナータイプから意思決定力が抜け、自主性が高いタイプを過激タイプと名付けています。特徴を一言で表すと、本社にとっての問題児的な存在です。

自主性が高いため、ローカルの対応やサービスレベルは高いですが、ネガティブな特徴として、本社との連携が上手く取れない傾向があります。

本社との関係の希薄さは、高い自主性から派生したものなのか、それとも意思決定のプロセスに抗うために派生したものなのか、これは各企業の発展の歴史に深く根付いているため、一概に決めつけられないところです。

Vassal/家臣タイプ

家臣と表現されている通り、忠実ではあるものの自主性が低く、現地法人としては最もパフォーマンスが低い傾向にあるタイプです。

意思決定権の弱さが顕著に見られるのは、得に事業の方向や戦略を決めるとき、もしくは新商品開発のときで、家臣的現地法人の意見は本社内ではほぼ通らない、もしくは耳を貸されないケースが多いです。

家臣タイプは、立ち上げ当初の黒字化されていないスタートアップに散見されます。

どのタイプに分類される現地法人が多い?

タッガート教授の研究はやや古いデータ(1997年)で、現状の姿をそのまま映し出しているわけではないですが、日系企業を対象に調査されているので、参考までに当時の調査結果を参考にグラフを作成しました。

過激タイプと協力者タイプがそれぞれ約50社。パートナータイプが38社で、家臣タイプが29社でした。言わずもがな、家臣タイプが現地法人単体としては最も戦闘力が低く、計画的に経営陣のマインドを変える、ないしはヘッドハントするなどして、段階を経てパートナータイプへと進化させていかなければなりません。

しかし、ここで一つの疑問が浮上します。

「最初から現地法人をパートナータイプにするのが正解なのか…?」

なぜ、これだけの日系企業が世界へ進出しながら、パートナータイプに到達した現地法人が全体のたった22%なのでしょうか?また、現状パートナー的立ち位置にいる現地法人は、すべて最初からパートナーだったのでしょうか?

興味深いのが、現地法人を設立したとしても、いきなりパートナータイプを目指すのではなく、まずは家臣タイプからスタートした方がよいという研究結果があることです。その適切な進化のプロセスを次の項目から解説していきます。

現地法人の発展ステージとタイプの進化

組織論と社会学を専門とする南カリフォルニア大学のポール・S.・アドラー教授は、このタッガート教授の研究データにさらなる考察を付け加え、現地法人は発展ステージによってあるべき理想の性格が異なることを提言しています。

そもそも、立ち上げ当初から何億、何十億、何百億という売上を記録できる会社はありません。スタートアップから始まり、徐々に組織を構築していき、販売エリアを拡大し、最終的に売上においても利益においても本社に大きく貢献できるレベルに達するのが王道です。

タッガート氏の論文では、上図のようにそのステージが8つに分類されています。

ステージ1~3:家臣タイプ

ステージ1~3は、ビジネスの土台を構築する段階です。立ち上げ当初は赤字スタートで、商流開拓や顧客との関係構築に励む時期。それから徐々に売上を築き、赤字を減らしてく、そして最低限黒字化へ持っていくような段階です。

こういったステージでは、アドラー教授は家臣タイプのようにとにかく従順性を持たせることが重要だと提言しています。別の言葉で表すと、現地法人を本社のレプリカのようにすることです。

ローカライズが大事、現地の文化を優先する、などは確かに大事なことではあるのですが、いきなり現地法人を現地化しすぎると、もはや違う会社に発展してしまう可能性があります。

まずは本社の理念、やり方をできるだけ反映させることが鍵なのです。

ステージ1~3の現地社員の特徴

- 駐在員のアシスタント/秘書

- 営業アシスタント

- 営業

- その他の専門職(経理や総務など)

ステージ4~5:協力タイプ・過激タイプ

ステージ4~5は、徐々に販売エリアを拡大していけるステージです。例えばドイツでスタートした事業を、フランス、オランダ、ベルギーなど、他国へ展開する時期となります。

このステージに入るためには、家臣タイプではなく最低限、協力タイプないしは過激タイプへ進化している必要があります。

ステージ4~3の現地社員の特徴

- 営業アシスタント

- 営業

- その他の専門職(経理・総務・法務など)

- マネージャー

ステージ6~8:パートナータイプ

ステージ6~8は現地法人の最終段階に突入しています。例えば一カ国だけを担当するのではなく、ヨーロッパ全体など、大きなエリアを統括するレベルの子会社となり、本社のR&Dや経営戦略にも影響力を持つレベルです。

ここまで成長できる現地法人は、すでにパートナー的な立ち位置に来ていることが多いですが、協力者タイプないしは過激タイプでもこのステージへの突入はありえます。

ステージ6~8の現地社員の特徴

- 営業アシスタント

- 営業

- その他の専門職(経理・総務・法務など)

- マネージャー

- 社長

結論

最後に、今回伝えたい内容をまとめたいと思います。海外に現地法人を設立する場合、立ち上げ当初は何でもかんでも現地の文化をリスペクトし、ローカライズするのではなく、レプリカを作ることを意識すること。

理由は、最初からローカライズしすぎると、そもそも本社とは色の違う会社に発展してしまうためです。注意しなければならないのは、だからと言って、現地人に日本の体育会系のやり方を押し付けるなど、頭ごなしに日本の文化理解を強要するのではなく、企業理念、パーパス、優先事項などを共有するのが肝要だということ。

そこから事業が拡大するに伴って、現地人に権限を移行していき、パートナータイプの現地法人を作り上げることを目指します。具体的には、現地社員をマネージャーに据える、欧州ネイティブが馴染みにくい日本の文化を排除し優秀な現地社員を増やす、などが挙げられるでしょう。

ここで難しいのは、日本らしさを全面撤廃するのではなく、優秀な現地人が魅力的だと思える企業に仕上げなければならないことでしょう。どの文化、どのやり方が欧州では受け入れられ、逆に何が受け入れられないのか、今のやり方のどこを変えればいいのか、この課題は、現地文化と日本文化の両方に精通した人材がコンサルにあたる必要があるかもしれません。